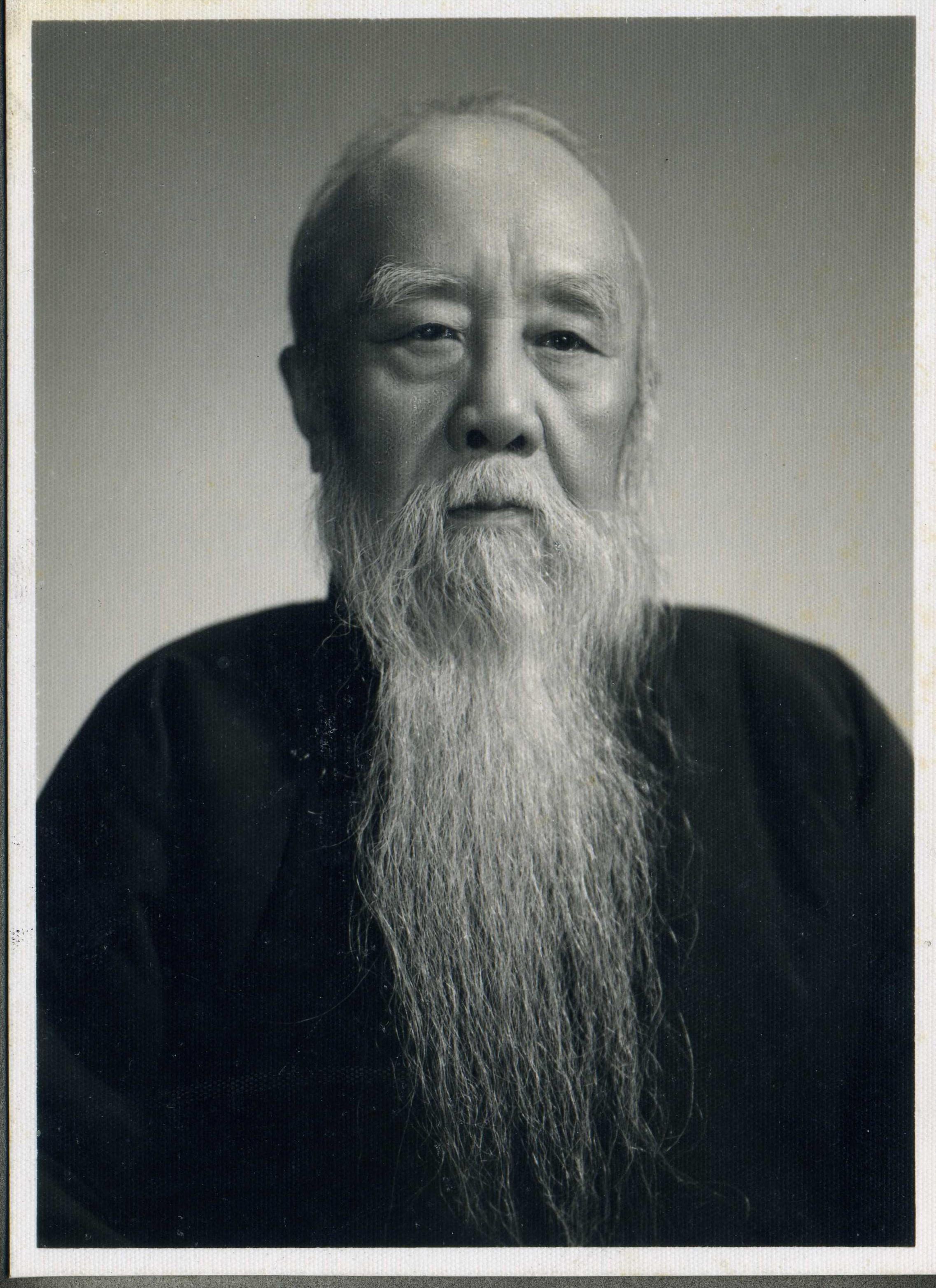

一代宗师马一浮

人物名片

马一浮(1883~1967),名浮,字一浮,浙江会稽(今浙江绍兴)人。现代新儒家早期代表人物之一,浙大校歌作者。工于诗词,精于书法,又深谙哲学和佛学,有“儒释哲一代宗师”之称。抗日战争爆发后,曾应竺可桢校长之聘,任浙江大学教授,先后在江西泰和与广西宜山开设“国学讲座”,弘扬“为天地立心,为生民立命,为往圣继绝学,为万世开太平”之学术良知,以期非常状态下,能使学子众生“不受环境之陷溺,对自己完成人格,对国家社会乃可以担当大事”。这是马一浮此生惟一一次打破“杜门”,往教“聚讲”。

1967,农历丁未羊年的春末夏初,那场“史无前例”的运动已如火如荼。一位风烛残年的老人临湖而立,对天长叹。此前,他得了严重的白内障,却仍瞑目而诗;他独居湖畔,生活全赖内侄女汤小姐照料;他的字画、藏书和刻书雕版险些被付诸一炬;他被限期搬出蒋庄,避居安吉路一处陋屋;后来,他胃部大出血,一病不起……1967年6月2日,溘然长逝。

他,就是一代宗师马一浮。

一代儒宗

作为“一代儒宗”和“现代三圣”之一,马一浮儒学思想被认为是“新经学”,即以经学(六经)为主导的现代新儒学。

相对于先秦至东汉末年的孔孟“原儒”和12世纪末至17世纪程朱、陆王“新儒”,现代新儒学自我定位为“儒学的第三期”。这一儒学新体系诞生于上世纪初西学东渐、新文化运动风起云涌之时,以接续广被质疑的儒家道统为己任,力图以儒学融合西学,以谋求中国文化和中国社会的现代化。在近一个世纪的发扬和传承中,现代新儒家致力于寻找弥合东方智慧与西方文明之间鸿壑的路径,试图重建“德性的良知”,以引领古老的中国传统文化摆脱现代化进程中面临的困惑,同时,推动世界文化走出工业文明带来的人性异化和价值失范的困境。

马一浮由佛入儒,是在1923年前后;而其儒学思想渐成体系并广为所知,则在1938年浙大泰和、宜山讲学时期。马一浮反对“用科学方法研究儒学”,而执著六艺之教,他主张以六艺之学作为中国文化的源泉,提出“六艺赅摄一切学术”的观点,认为应以六艺来统摄一切的精神与文化,统摄一切传统与西方的学术。他说,“六艺者,即是《诗》《书》《礼》《乐》《易》《春秋》,此是孔子之教,吾国两千余年来普遍承认一切学术之原皆出于此,其余都是六艺之支流”,他推崇六艺之教为中国至高之特殊文化,其影响当惠及全人类。

马一浮的这一儒学思想,既是他的学术观,亦是他的文化观。其六艺论,“在文化上鼓吹儒学的文化方向是整个人类文化的根本方向;在学术上主张以儒学为本,统摄与会通其他学术”(滕复)。这一学说和思想,在浙大讲学之初就广受不同的批评,有赞同,也有质疑。历史学家叶左文就认为马一浮“辞气抑扬太过”,校长竺可桢也指出马一浮“讲学固然渊博,但其复古精神太过”。尤其在学科分类和知识对象都日益扩大和庞杂的今天,“赅摄一切”之说更是费人思量。但我们也应该看到,马一浮儒学思想的形成,是有其特定的思想文化根源的。从某种意义上说,马一浮新经学体系,上接宋代理学开山祖周敦颐,主张理、心合一,强调“心外无理”,而把六艺之道归结于人心的内在道德自觉,使人的心灵“上达”,从而重建现代儒学的“道德形而上学”;下抵抗战与流亡的现实人生,紧密关切民族危亡引发的民族主义热情,顾全人们从传统文化寻找精神支柱和道德资源的迫切愿望,以提振人心,增强国家和民族的自信:“吾敢断言……世界人类一切文化最后之归宿必归于六艺,而有资格为此文化之领导者,则中国也”,足见其蕴含的民族生存和复兴的热情和力量;而从另外一个角度,马一浮六艺之教又以“诗”为先,推崇“礼乐教化”,故其儒学着眼于体悟生命的诗化境界,执着于抽象哲学和宗教的信念,不求事功而远离尘俗,有着无比神圣的意味和意义。

马一浮不仅是一位“新儒”,更是一位“通儒”。 他于儒学、佛学、哲学、文学无所不涉,“博综百家,如海纳百川”,而“首崇儒学,精研义理”。 余英时说过,在中国学术史上,“通儒”的地位往往在“专家”之上。“通儒”多是能破除门户之见的学人,经、史、子、集无不遍涉而各有深入。诸多回忆和记载表明,马一浮“无书不读”且博闻强记。他4岁入私塾,8岁诵文选和楚辞,9岁能作诗,15岁,在有周树人、周作人和竺可材(竺可桢长兄)等绍兴才俊参加的县试中拔得头筹。当时试题要求现场“集句成文”,即全凭记诵作一篇全由古人文句集成的文章,马文竟天衣无缝,无怪理学家汤寿潜看到文章后大加赞赏,甚至将马一浮招为东床。丰子恺说,“他引证古人的话,无论什么书,都能背诵出原文来”,弘一法师也惊叹“马先生是生而知之的”。他曾寄居西湖边一禅房,青灯作伴、手不释卷整整三年,读完了佛经“三藏十二部”和文澜阁《四库全书》……这样,儒学之外,他才能对玄学、易学、佛学等都有精深理解;他著书、立说、做诗,才能做到“圆融会通”,并且“无一字无出处”。

一方隐士

马一浮经历过亲人接二连三的离亡,母亲、父亲、两个姐姐和新婚的妻子都相继离世。不到20岁,马一浮已失怙丧偶,遍尝人生苦涩。后来,他发誓终身不娶,惟与姑母和大姊相依为命,友人相劝也不动其志。他慨叹,“人命危浅,真如朝露,生年欢爱,无几时也。一旦溘逝,一切皆成泡影。”其心境之悲凉可见一斑。

死亡的体验和无边的苦痛,让马一浮避开喧嚣的尘世,逃往书斋、异域,求索那个“无限的普遍的世界”。在抗战前的三十多年中,马一浮一直隐居避世,读书求道,优游于名山,息影于泉林,参尽文字禅,参透人生理,而不贪恋物欲之欢。

1912年,时任教育总长的蔡元培致信马一浮,荐其出任教育部秘书长。到任不到三个星期,马一浮即辞官回西湖;1916年,蔡元培出任北大校长,再约马一浮任文科学长,被马一浮八个字的电报挡回:“古闻来学,未闻往教”。这样的态度,一方面是卓尔不群、特立独行的个性使然,另一方面,也与蔡元培同情“反孔废经”的新文化主张相关。其后,北大校长陈百年亦诚请“往教”,也被马一浮婉言拒绝。

但即便是隐居江湖之远,马一浮寓所仍是名流云集,高朋满座。夏承焘1931年5月10日日记或许可以窥见一丝气象:“早八时往延定巷三十二号访马一浮先生,值其早饭,少待出见。……九时余辞出。马翁所居甚简陋,而两客厅陈几椅数十,知宾客甚盛。”这些人当中,有苏曼殊、李叔同、彭逊之,慧明法师、楚泉法师、肇安法师这样的方外高人,也有谢无量、马君武、马叙伦、叶左文、郑晓沧这样的社会名士,更有大批私淑弟子和问学求教的学生。

今天看来,马一浮“一代儒宗”的成就,或与这一段漫长的隐居生活不无关联。没有这样一段孤神独逸、苦思冥想、读书吟诗、问禅论道的经历,马一浮或无以实现各家学术的圆融会通,把广博的知识和内心的体悟完整地结合起来。所以,当国难当头之时,马一浮打破多年隐士的心境,走出隐居的山林,踏进浙江大学国学讲堂的时候,他的六艺一心论也就应运而生了。

竺可桢请马一浮出山可谓竭尽其能。据《竺可桢日记》叙述,1936年5月24日,出任浙大校长不满一月的竺可桢就在郑晓沧陪同下,专门赶赴马一浮寓所,答应在刀茅巷17号特设一教室,满足他“到门请业”的要求,每周2学时,可支200元高薪。马一浮曾答应出教,但后来又提出聘其为“国学大师”和将其课程称作“国学研究会”两项要求。这让竺校长深感为难,因“大师”之名学校无权授予,而“会”作为一种组织须报请党部审批。这样一来,马一浮来浙大讲学的事只好搁置一旁。

事情的转机出现在抗战爆发以后。正如丰子恺描述的:“‘逃难’把重门深院统统打开,使深居简出的人统统出门。”马一浮携许多行李和七、八十箱书籍,拖带17名亲友,先避寇于桐庐,又转徙至开化,艰于生计、进退维谷之际,向竺校长去了一纸长书。该书措辞婉转,只说希望随行人员能得依附,希望藏书能得安置,以“稍留文化种子矣”。后来的结果是,竺可桢不仅妥善安定了随行人员和物品,而且再次高调聘其担任“国学讲座”一职。自此,马一浮才真正与浙大结缘。

马一浮一行是在1938年3月29日抵达江西泰和浙大临时办学地的。马一浮应浙大讲学,确是一件大事。他在《泰和会语·引端》中说:“今因避难来泰和,得与浙江大学诸君相聚一堂,此为最难得之缘会……其意义在使诸君于吾国固有之学术得一明了之认识,然后可以发扬天赋之知能,不受环境之陷溺,对自己完成人格,对国家社会乃可以担当大事。”在日后的讲学中,马一浮拈出北宋大儒张载“为天地立心,为生民立命,为往圣继绝学,为万世开太平”四句教,告诫学生“树起脊梁,猛著精彩,依此立志”。马一浮此前虽隐居经年,但在国家危难、山河破碎面前,却显出了儒宗之大气魄,他以传统中国的理想人格与处世信念激励学子的民族责任感和自尊心,也使儒学济世救民的传统价值重新得到时代的呼应;加之体悟多年的“六艺统摄一切学术”论,马一浮的浙大讲论,当是他30余年隐居世外、潜心治学和与世事圆融会通的重要成果。

马一浮在泰和、宜山讲学,历时不到一年,而后结集刊印的《泰和会语》和《宜山会语》,集中了马一浮最重要的学术思想。浙大教授李潔非曾评价道:“粹然儒宗博学硕望的马一浮先生,自二十七年春来浙大讲学,讲阐六艺要旨,义理名相,诲人反躬力行,拔本正源。……对质朴中正著闻,际兹颠沛动荡之中,得当代大师之启导,益有无形的升华……其《泰和会语》、《宜山会语》所留遗于本校精神的影响,则永垂不朽。”

一位诗人

骨子里,马一浮是一位诗人。“孤神独逸”的气质、宁静淡远的禀赋和忧世伤生的情怀,是构成马一浮诗人符码的深切特征。其书,其文,其诗,均品格高洁,自成一体;而诗尤玄深、浑厚、圆融、脱俗,意境高远而哲理深遂,他自己亦颇自负,曾坦言“后世有欲知我者,求之于诗足矣”,真正独具“我国当今第一流的诗人”(贺麟语)之风范,足以“垂范千秋”(王敬身语)。

马一浮的诗人气质也体现在他的儒学体系里。马一浮所执六艺之教以“诗”为先,着眼于体悟生命的诗化境界,其思考亦较多涉及文化哲学、美学和诗学层面,涉及心灵、道德的形上层面,即所谓“诗的哲学”;同时,又以诗说六艺之教,一如马一浮自称“吾道寓于诗”,或自刻一章,曰:以诗说法。盖其佛学、儒学、哲学的思考多以诗的形式留存下来;且以诗的热情和力量建构六艺一心之诗教,不独惟真,更惟美,即便“辞气抑扬太过”也毫不在意,即所谓“寓道于诗”,也就成了“哲学的诗”。

马一浮一生诗篇甚多,据不完全统计,共作诗词约3100多首。而其中传诵世间最知名的一首,无疑是《浙江大学校歌》了。这首庄重典雅、气势不凡的校歌,在广西宜山诞生,从贵州遵义唱响,已经流传了70余年,激励着一代又一代浙大学子。

1938年11月19日,浙大在宜山开学的第三个周末,竺可桢主持召开新学期第一次校务会议,正式决定“求是”为校训,并请德高望重的马一浮撰写校歌,阐述校训精义。竺可桢校长在当晚的日记中写道:“决定校训为‘求是’两字,校歌请马一浮制。”

马一浮郑重其事,颇费了一番斟酌。他参照西周天子为教育贵族子弟设立的“大学”——辟雍——之燕乐歌辞,并考虑今日大学校歌之作用,作歌词竭力“取雅正寓教思无穷之旨”,且力求经久耐唱;歌词类箴诗,共分三章,首章明教化为本,次章言学乃求真,末章则述教学的目的在成己成物。马一浮将自己求真踏实的治学态度和“圆融会通”的教育理念体现在了这首古朴庄严的校歌里,所谓“大学之胸襟、教育之根本、治学之真谛、求学之目的”,都在校歌中得以阐述。但同时,因歌词多出《易》《书》《礼》诸经典,用典较多,并取文言,古雅晦涩,不太通俗,竺校长曾考虑改写,但他又觉得歌词虽文理艰深,但含义深远,命意极佳,很能体现浙江大学所追求的求是精神,这首“大不自多”歌仍请当时著名作曲家、国立中央音乐学院应尚能教授谱曲,并经校务会议通过,正式确定为浙江大学校歌。1941年8月14日,竺校长把校歌请“回声”、“大家唱”、“飞燕”三团体成员试唱后,终于从贵州遵义传唱开来。马一浮也由此成为浙大的文化符号和文化象征,与求是精神和求是文化同在。

如今,浙江大学将新成立的“国际人文研究中心”以马一浮冠名,或是对这位浙大学人的最高推崇和纪念。

文/李杭春