西方汉学家马利安•高利克教授作客“浙大东方论坛”

发布时间:2009-11-10 浏览次数:2006

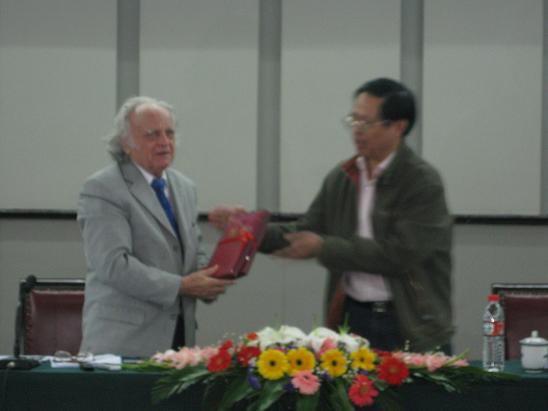

2009年11月6日晚,西方著名汉学家、“布拉格汉学学派”代表人物之一马利安•高利克教授受聘浙江大学人文学院中文系兼职教授仪式暨学术报告会在西溪校区邵科馆第一会议室隆重举行。中文系系主任吴秀明教授主持聘任仪式,并向高利克教授颁发兼职教授证书。

马利安•高利克教授是一位一直热爱中国文化、关心中国文学发展的比较文学学者,他致力于中西文学的比较研究已近五十年,在中国现代文学的研究领域里取得了突出成就。受聘仪式结束后,他又应社会科学研究院和人文学院中文系的共同邀请,走进“浙大东方论坛”,作了题为“‘误读’、接受、影响——西方汉学家马利安•高利克教授谈中国现代文学”的学术报告会,重点与浙大师生探讨了中国现代文学在西方学界的“误读”现象。

高利克教授亲切地以中文向在场师生问好开始了演讲。他谈到自己最初接触中国文学已经是五十几年前,当时斯洛伐克关于中国文学的原著及批评理论著作非常少,这成为他研究中国文学最大的障碍,后来他有机会来到北京大学念博士生,在特殊政治氛围及书籍稀少的情况下,凭着对中国文学的热爱,克服各种困难继续坚持研究。高教授认为要研究中国文学,如果没有与中国作家充分接触、深入研读他们的作品,就无法真正深入地展开研究。当时茅盾知道高教授正在到处收集他的资料,他和他朋友叶以群等人给高教授提供书籍,给予了很大的帮助。

高教授认为,汉学与中国学应该在一起。对于老一辈中国人来说,当时他们没有好的条件去学习外语,所以只知道中国的研究,不具有世界眼光。很多中国当代学者批评西方汉学家不了解中国,高教授认为这是不对的。西方汉学家也了解中国,只是由于文化背景不一样,对于中国的看法和理解也不一样。他提到自己近几年在研究《圣经》和中国现代文学,去研究和分析中国现代与《圣经》有关系的作品,这就与中国人对于《圣经》的理解不一样。因为中国人大部分不是基督徒,没有很好读过圣经。这就像有些美国学者研究中国佛教一样必然会产生“误读”。

“误读”是什么呢?简而言之,就是如果我们不了解研究的对象,只是以异国情调去看待它,那就是“误读”。但误读是非常重要的,而且必不可少。高教授提到,二十世纪三四十年,欧洲有很多人喜欢看老子的文章,但是他们所读的翻译版本与原来的版本已经很不一样。但有意思的是,如果不通过这样翻译和“误读”,世界上也许就没有那么多人知道老子、李白、陶渊明等。在捷克,关于中国古代诗歌的翻译很多,而老百姓最喜欢的是那些不知道中文、不了解中国的人翻译的版本,那实际上已经是新的创作。诗歌的翻译是最困难的,甚至有人说诗歌是不能翻译成功,高教授并不认可这种说法。第二世界大战时期,在集中营中捷克人没有办法看东西,但是他们会朗诵李白、陶渊明的诗歌,他们非常喜欢这些诗歌,尽管在“误读”之下,诗歌依然尤其不可阻挡的魅力,甚至成为另一民族的精神慰藉。他希望中国年轻人们能够利用现在良好条件去学习外语尤其是英文。外国汉学对中国的“误读”能够帮助我们更好地了解中国。中国文学尤其是中国现代文学需要批评,并且要坦诚接受批评,这样才能推动中国文学和中国文学研究更好的发展。

高教授随性而生动的讲演引起了在场听众们的阵阵笑声和掌声,也激发着他们对于中国现代文学的进一步思索。同学们纷纷就自己感兴趣的问题向高教授求教,高教授一一作了解答。

讲座最后,吴秀明教授作了精彩而简要的点评,他说,高利克教授的演讲没有一、二、三刻板的逻辑,却带着听众神游古今中外,涉及面非常广。他认为,海外汉学用异国情调去看待中国文学,但我们何尝不是也用异国情调去研究外国文学。原来他曾小心翼翼地对待“误读”,但是今天听了高教授的讲演,却发现由于“误读”发现了文学另外一层的魅力。从某种意义上说,“误读”是对文学的重新创造,“误读”能帮助我们打开视野。“当然不能乱读!”吴教授笑道。他希望同学们能够从高教授的讲演中受到启发,拥有广阔的世界视野,重新去接触和了解海外的汉学。

【关闭】