童世骏教授解读罗素、梁漱溟,从《中国问题》探求“中国模式”

发布时间:2011-05-10 浏览次数:1794

5月7日晚,上海社科院研究员童世骏教授在浙大紫金港国际会议中心作了一场题为“从《中国问题》到‘中国模式’——与罗素和梁漱溟一起思考”的专题学术讲座。浙江大学哲学系应奇教授主持了此次讲座。

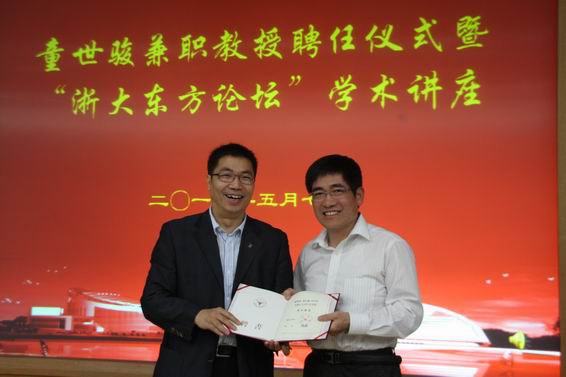

讲座开始之前,首先举行了童世骏兼职教授的聘任仪式,童世骏教授被聘为我校人文学院哲学系兼职教授。副校长罗卫东为童世骏教授颁发了聘书,并亲自为他佩戴了浙江大学校徽。

童世骏教授从1922年罗素所写的《中国问题》一书开始谈起,首先介绍了罗素当时讨论中国问题的两大动机,即中国对于世界的重要性和中国本身存在的政治、经济、文化等方面的问题。而对于罗素探讨中国问题的方法和看法,童世骏先生则提出了区别内在价值和工具价值的必要性,指出罗素将中国看做是一个文化实体、从文化层面思索中国问题所具有的前瞻性。

童世骏教授指出,梁漱溟对于中国问题的思考深受罗素的影响,他接受了罗素所说的中国“是文化体而非政治体”的结论,而两人最大的不同可能在于对 “理性”的定义。中文的“理性”在英语中既可以指reasonableness(通情达理),也可以指rationality(聪明、精明)。罗素在赞扬中国人富于理性时,使用的是reasonable一词,童教授主张将它翻译为“讲理的”,与reasonable相反,罗素用spirit(灵性)来解释中国的宗教和艺术。在梁漱溟那里,由于他认为中国人以伦理代替了宗教,因此spirit就丧失了其超越性的意义,而为中国人提供道德判断的理由和动机的则是理性 ,这种“理性”其实是介于spirit和reasonableness之间的。对reasonableness与rationality的区分及其讨论是当代西方学界的一个热点话题,童世骏教授试图通过这一个案的具体讲解来启发在座师生对中国问题与中国模式的思考。

和罗素以及梁漱溟一起思考,是为了更好地反思当今中国的发展和问题。童世骏教授从哲学层面对我们如何看待和思考中国崛起的进行了分析与探讨,他认为,中国必须理性地对待当今中国的科技和现代文明、理性地看待中国传统的理性文化和内在价值、理性地看待当前中国的发展,理性地结合内部视角和外部视角,正确处理自信与自省的关系。

童世骏教授的演讲引起了在座师生的广泛的思考和热切的讨论。在提问互动环节,童教授与同学们就当今中国的形势和发展、中国的传统与现代以及如何更深刻地理解“理性”等问题做了更加深入的交流。

本次讲座为“浙大东方论坛”之“走向公民”系列讲座的第九讲,由浙江大学“走向公民”基金、浙江大学社会科学研究院、浙江大学人文学院哲学系共同承办。

(文/黄唯婷 图/周鸿)

【关闭】