“泰山综观”座谈会与《泰山共识》

2011年10月20至22日,中国宗教学会与浙江大学全球化文明研究中心联袂于泰山之麓举办了“泰山综观:宗教与中国传统文化”学术座谈会。

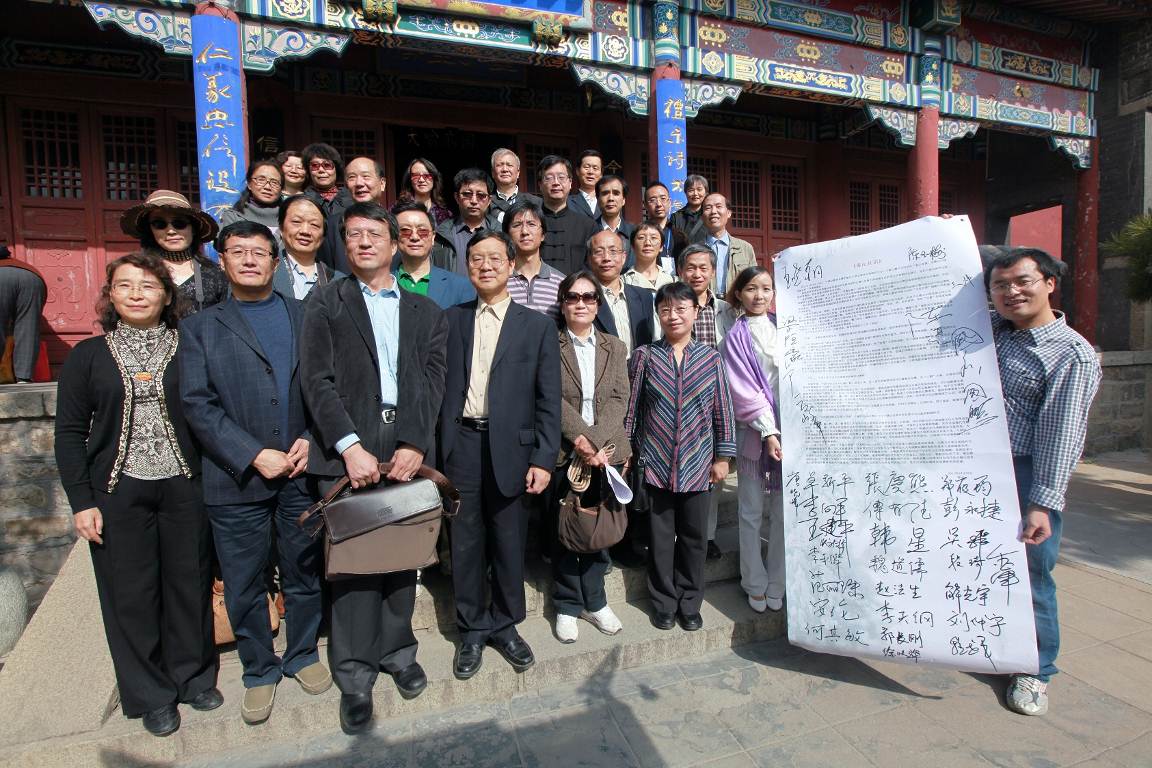

此次学术活动共由两部分组成:其一是10月21日举办的“泰山综观:宗教与中国传统文化”学术座谈会,其二是10月22日于泰山之巅举办的《泰山共识》宣读及签名活动。

会议选择在泰山地区召开,正是为了体现和突出有“五岳至尊”之称的泰山在中华文化历史传统中的重要地位和深远意义。泰山以其厚重和博大象征着中国传统文化的深厚积淀和雄壮气势。因此,以泰山高瞻远瞩之视域来综观宗教与中国传统文化的关系,展望宗教文化在弘扬中华传统文化、建设中华民族共有精神家园中的意义与作用,有其历史反思和全局纵览的独特性及不可取代性。

与会学者讨论的议题共包括如下几个重要领域:

一、从马克思主义经典作家关于宗教的论述与中国社会实际相结合的角度,与会学者讨论了“马克思有关从宗教批判转向社会批判的论述”、“马克思主义宗教观的中国化”等问题;

二、在对中国传统思想文化及其宗教发展演变的梳理上,学者们分别阐述了“对中国传统文化的重新认识”、“礼与俗——传统文化的传承途径”、“中华文化的包容性与宗教宽容”、“宗教性的中华文化”、“中国穆斯林与中国传统文化”等见解;

三、从政教关系、社教关系的比较分析上,则有学者论及“中国当代政教关系对中国宗教发展的影响及制约”、“比较历史学视野下的政教关系”、“宗教宽容与神道设教”、“社会复苏的宗教问题”、“宗教救度团体的本土运动与全球扩展”等话题;

四、对中国传统宗教的分析则主要集中在对儒教的认知上,这类见解反映在“儒教的特性、作用和重建”、“儒学、儒教和儒家文化复兴”、“儒学与儒教的相关问题思考”、“明清时期儒学民间化、宗教化转向及其现代启示”、“希伯来先知与儒教圣人之比较”等发言上;

五、对中国民间信仰及宗教生态的研究则体现在“中国民间信仰的现代价值”、“泰山信仰与东岳神考”、“中和与宗教生态”等问题的探究上;

六、关于精神修炼和建设精神家园的相关思考则包括“信仰共同体与中国人的精神家园”、“从列子的修炼三阶段说看宗教共同体的道路”等论述;

七、从宗教思想史的发展线索及宗教学体系的发展演变之视野来加以学理性系统探究的议题,包括“侯外庐的中国宗教思想史研究”、“从宗教类型学到过程研究”等相关阐发。

与会学者围绕“宗教与中国传统文化”这一主题,从如上七个方面展开了深入讨论和坦诚交流,其讨论的核心与焦点,集中在对以下方面的思考:即中国宗教的悠久存在及其与中国文化的密切关系,中国传统文化的特点及其宗教性,宗教在中国文化中的历史及现实意义和作用,“新文化运动”以来中国社会对中国传统文化及其宗教的评价和态度,值得思考的历史经验教训和今天对之应有的重新审视和拨乱返正,中国传统文化之宗教维度的体现及其融入当代社会为中华民族伟大复兴提供积极动力的可能性,以及中国传统文化中宗教因素的积极发挥对今天中国文化“软实力”构建及其走向世界的文化战略考量等。

会议结束后,与会学者根据会议的宗旨和相关共识,共同起草了《泰山共识》,其目的在于通过反思中国文化传统及其宗教关联而力求对以往的见解补偏救弊,为当今中华文化的发展、弘扬保驾护航,以革新、创新的思想来促成中华文化的现代复兴,充分体现中华民族的文化自知、自觉、自强和自信。

《泰山共识》共蕴含如下三个层面的价值认同:

其一,重新审视传统文化,纠偏对传统文化的过激反应和处理态度,倡导尊重传统与理性回归。

自20世纪初叶的“新文化运动”以来,对于传统的反思与批判不可谓不猛烈,其优长在于革故鼎新,缺点在于批判否定过甚,而继承及弘扬颇有缺失,伤乎固有文明之根基。

“传统”铭记并持守了一种持续存在的精神和道德态度。对“传统”之革故鼎新,在于剔除其疲沓、陈旧、丧失活力之外在形式,而非改变一国一民固有之文明气质。

然而,在对传统认识上的偏差却以为传统窒息了中华文明的固有精神,阻碍了中华文明的原始力量和自由,因此之故,以往的反传统运动尤其是“文革”期间曾采取了种种外在甚至是暴力的手段,造成了传统的人为断裂,乃至缺席状态,从而导致了近百年来自我身份认同的混乱,乃至道德生活和价值系统的明显失范。

为此,参与《泰山共识》签名活动的专家学者吁请:以整体性的历史眼光,从中华文明精神连续性和传承性的角度,对我们自身最为悠久和最具连续的民族传统进行重新审视,抛弃对待传统的简单和粗暴态度,纠偏传统认知上的失衡心理,以便重新发掘传统的深刻内涵及其在当今中国现代化转型中的自我定位和身份认同。

其二:传统文化中包含有深刻和普遍的宗教性。

毋庸置疑,中国传统文化向以儒、释、道为主体,后三者在单独提及时往往被视为宗教,有“三教”之称,尽管对其性质是否能被视为“宗教”存有重大分歧。

中国传统文化并未能与其宗教性脱离干系。自汉武帝始,儒家思想首次被抬高到官方意识形态的地位,并日益被整合进国家和社会的权力秩序之中,从而已具有国家宗教的意义。而佛、道两教虽与世界三大启示性宗教颇有差异,却不失为建制性宗教的另一种类型。此外,儒、释、道与数千年来众多的民间信仰一道,构成了中国宗教的完整谱系,滋养和维系着中国传统社会的精神价值和道德生态,也是传统走向现代的基本文化资源和精神纽带。因此,对传统文化宗教维度之认识,是我们全面、完整地理解中国文化的一个重要方面。

当然,中国传统文化中的宗教信仰与无神论思想并非截然对立的两极,它们互为辩证,互相补充,毋宁说是一枚硬币的两面,共同成就了中国传统文化发展的宏伟图景。

其三:与中国传统文化深入协和、共融的各大宗教在当代中国社会和文化发展中可以起到积极作用。

儒、释、道三教曾是几千年来中国人精神和文明的大本原、大传统,以后仍将会在中国思想文化中发挥重要作用。包括儒、释、道和民间信仰在内的中国传统宗教,作为一种深具潜力的、开放的文化和精神资源,其在完成现代性嬗变之时,也必将为当代社会输出富有活力的价值和精神资源,对当今中国文化“软实力”构建及文化战略提供有效营养,为中华民族的伟大复兴提供积极动力。而基督宗教、伊斯兰教等具有世界传播性质的宗教在中国的发展及其本土化、中国化,也将与中国的传统宗教形成互补格局,进而丰富中国文化的内涵,共同探索适应现代化的途径,以体现中华文明海纳百川的风范,构建共有精神家园。

上述“共识”,展现了“泰山综观”学术研讨会与会同仁对中华文化传统与现代的维系和贯通、宗教与中华文明固有气质和精神的深度关联、当代文化建设本土性和普世性之间的张力与平衡等宏大文化战略问题所抱持的基本立场和深度关怀。

《泰山共识》意在避免文化偏见,摒弃党同伐异的偏狭心理,力图强调当代知识分子学术性与公共性兼顾、真理追求与责任担当并举,倡导以知识介入社会,以文化陶铸、滋养精神与价值的时代先进意识。身体力行,积跬步以至千里,逐步推动知识界、乃至整个中国社会回归对宗教和中华传统文化的中肯理解和理性评价,探求宗教与传统文化为当代社会输出富有活力的价值和精神资源的可能途径,形成当代国人高度的文化自觉和文化自信,进而完成国民精神和道德价值的重建。

附件1: 泰山共识