自由与共同体之间 ——《从“自由或共同体”到“自由的共同体”》简评

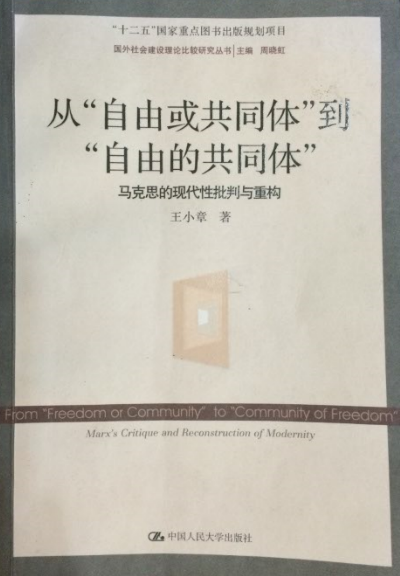

《从“自由或共同体”到“自由的共同体”——马克思的现代性批判与重构》,王小章著,中国人民大学出版社2014年出版,荣获浙江省第十八届哲学社会科学优秀成果奖一等奖。

无论是从认识现实的角度,还是突破现实的角度,马克思都可以为我们提供异常重要而丰富的理论资源,而对于在思想意识上以马克思主义为宗的我国社会而言,就更是如此。作当今中国正在展开的、以真切认识现实为前提又以突破现实为目标的宏大社会实践,社会建设需要一个规范性的理论基础,马克思可以为这样一种规范性理论提供怎样的思想资源?在这方面,王小章教授的《从“自由或共同体”到“自由的共同体”——马克思的现代性批判与重构》(以下简称《自由与共同体》)作出了可贵的努力。

如果说,社会建设的根本目标是一个同时兼顾社会整合、社会团结(共同体的追求)和个人自由与尊严的“和谐社会”,那么,首先必须对“自由”和“共同体”这两种价值的关系在理论上作出澄清和说明。从西方迈向现代社会伊始,政治和社会理论家们对自由和共同体及其相互关系的思考即开始脱离以亚里士多德为代表的、认为从人的内在本质可以自然地引申出共同体、也只有在共同体中才能实现人的本质、人的自由的古典政治哲学传统,而将人从本质上看作是彼此孤立的纯粹个体性存在,把人“自然”的行为过程理解为无需通过“社会”的个体行为过程,而社会则完全是从外部强加的“他者”。由此,自由和共同体,是彼此对立的两极,而不是互为前提的双方。

在重新理解和界定人、人的自由和社会共同体的关系,从而为自由与共同体的兼顾共存提供理论上的可能性方面,若从西方近现代社会思想和理论中去寻找资源,大体上,可以找到“弱”和“强”两种表述。从托克维尔、涂尔干一直到今天的社群主义者为自由和共同体的相互支持提供了一种相对较“弱”的表述。他们力图论证,自由和共同体,虽然不完全是互为前提、互为条件,但也不完全是彼此对立、彼此矛盾的双方。纯粹的个体性不是人性的全部,社会性是人性的一种基本属性;除了可能使人与人之间分离开来的利益,还存在着使人与人联合、团结起来的利益。不过正如本书“自由抑或共同体”一章中所指出的那样,诸如涂尔干等人在其理论逻辑上是不彻底的,因而最终并没有真正走出在自由与共同体之间“非此即彼”的困境。而马克思,则为自由与共同体的互为前提、彼此支持提供了一种“强”表述。《自由与共同体》的主体,就是对这一强表达的梳理和重构。

本书令人最为印象深刻的有以下几点:

第一, 在一种宏大的历史语境下考察“自由与共同体”这一重大论题,并在这一重大论题下使马克思与西方经典社会理论家展开真正实质性的对话,既重构了经典社会理论的核心论题和关怀,也彰显了马克思在问题意识上与经典社会理论的相通性以及针对问题的理论思路上的高超性。

第二,重构了马克思关于“人是什么、人应该是什么、社会是什么、社会应该是什么”的有关思想和论述。厘清作为“自由自觉的活动”主体的“应然之人”和作为“一切社会关系的总和”的“实然之人”之间的逻辑关系;厘清作为生产关系之总和、处于一定历史发展阶段上、具有独特特征的“社会之实然”与作为人的全面发展即自由的条件的“社会之应然”之间的逻辑关系;在此基础上,得出评判一个社会是否合理、正当的参照标准:一个特定的社会是否合理、是否正当,系赖于它作为人类实践的形式,在既有的历史条件(生产力发展的水平)所提供的可能性下,是帮助促进了、还是阻碍限制人的丰富潜能的全面发展,人的自我实现,人的自由?

第三,重新诠释马克思的“历史必然性”观念,指出,有两种历史必然性,一是指历史发展之所有其他的可能性均已被排除这种意义上的必然性,二是指对于某一事物的出现和存在来说必须具备某些必需的条件这一意义上的必然性。第一种意义上的必然性与自由不相容,从而必然走向历史决定论,也排除了对现实社会进行任何规范性道德批判的可能性;但第二种意义上的必然性实际上是社会和人们的实践在既有的历史条件下向某个特定的方向或目标发展的现实可能性,但它并不意味着社会或人们的实践一定会别无选择迈向这个方向或目标,因此它与自由并非不相容。它既为基于某种价值目标的道德批判留下了空间,也以其对“必需的条件”的承认而限制了道德义愤或感伤的泛滥。马克思是第二种意义上的必然性论者,这使他得以从“历史决定论”指责中解脱出来。

第四,本书指出,马克思对于资本主义社会的批判是着眼应然、联系必然而针对实然的批判,是一种规范性和科学性相统一的批判。由此出发,本书从市民社会批判、资产阶级国家批判、资本主义文化批判三个层面重新书写和组织了马克思的资本主义批判。

第五,联系当代的现代性反思和批判,重新彰显和诠释了马克思规范性理论的积极面相。在“西马”理论家那里,马克思的规范性理论主要呈现为一种对资本主义消极批判的形式,而不是对一种可资替代的解放形态的积极阐述。无论对于理解马克思还是发展马克思,这种倾向都是有偏颇的。马克思的资本主义批判固然就是其现代性批判。但不能就此认为马克思将现代性等同于资本主义,毋宁说,在马克思看来,资本主义是现代性的一种狭隘病态的表现。马克思对于资本主义狭隘形式下的现代性的反思和批判与当代那些站在“后现代主义”或“保守主义”立场上的反思批判显然不同,目的不是要是终结而是重构现代性,重构的根本目标,就是要将“狭隘的资产阶级形式”下的现代性转变为“解放的现代性”。由此,本书重新诠释了马克思继承和发展了现代性的成就并以这种成就为基础的、着眼于“人类解放”的积极规范性理论,清理了其所阐发的迈向“自由的共同体”逻辑和历史论证。

现代社会能否走出 “自由”与“共同体”之间非此即彼的困局?《自由与共同体》为我们重构了马克思的回答。而更为重要的是,这一回答会激发人们去思考追索其他可能的回答。

(文/潘骏立)